“사진을 체계적으로 정리하면 언제든 추억을 꺼내볼 수 있어”

스마트폰에 사진이 12,847장이 있었다.

카메라롤을 스크롤하면 끝이 없었다. 2019년 여행 사진을 찾으려면 10분은 스크롤해야 했다.

“정리해야지, 정리해야지…” 3년째 미루고 있었다. 나중에 읽기에 저장만 하고 읽지 않았던 경험이 떠올랐다. 사진도 비슷한 상황이었다.

어느 날 유튜브에서 봤다.

“Google Photos로 사진 정리하는 법 – 완벽한 사진 관리 시스템”

“이거다!”

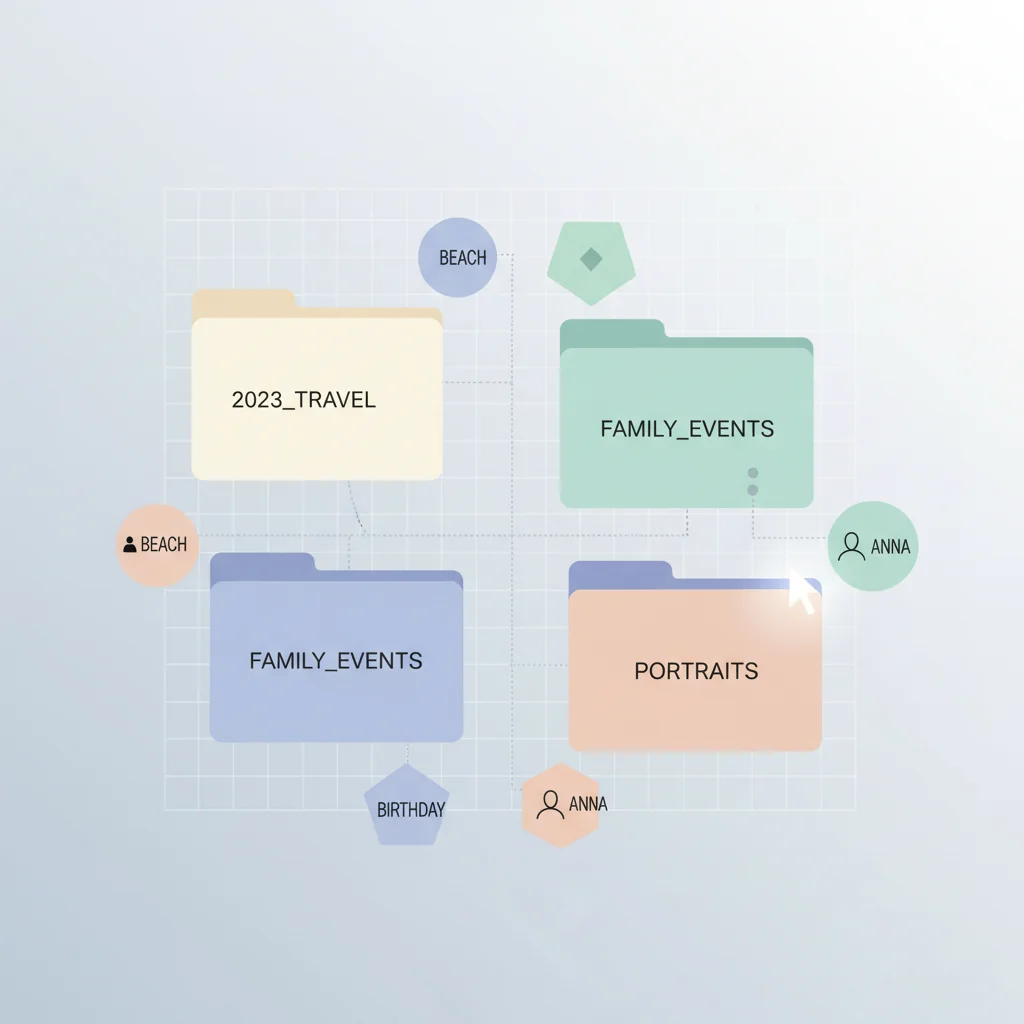

완벽한 사진 분류 시스템을 설계했다

먼저 분류 체계를 만들었다.

날짜별:

– 2019

– 01_January

– 02_February

– …

– 2020

– …

이벤트별:

– 여행

– 일본_2019

– 제주도_2020

– …

– 가족

– 생일

– 명절

– …

– 음식

– 맛집

– 집밥

– …

사람별:

– 가족

– 친구들

– 회사동료

– …

노션에 정리 규칙까지 문서화했다. “사진 분류 가이드라인 v1.0” 노션 템플릿을 완벽하게 만들던 때와 똑같은 집착이었다.

완벽했다.

정리가 시작됐다

첫 주말, 커피 한 잔 들고 앉았다.

“자, 2019년 1월부터 시작하자.”

첫 번째 사진. 어디 찍은 거지? 아, 카페. 근데 이건 ‘음식’ 폴더인가, ‘일상’ 폴더인가?

두 번째 사진. 친구랑 찍은 셀카. ‘친구들’ 폴더? 아니면 그날 간 ‘맛집’ 폴더?

세 번째 사진. 스크린샷. 버릴까? 근데 왜 찍었는지 모르겠는데… Evernote에 모든 걸 저장하던 때가 생각났다. 그때도 왜 저장했는지 모르는 노트가 태반이었다.

한 시간 동안 정리한 사진: 47장.

남은 사진: 12,800장.

예상 소요 시간: 272시간.

“이건 아닌데…”

자동 분류의 유혹

“AI가 자동으로 분류해준다고?”

Google Photos의 얼굴 인식 기능을 발견했다. 사람별로 자동 분류.

하지만 문제가 있었다.

- “이 사람” 폴더에 다른 사람이 섞여 있다

- 같은 사람이 3개의 다른 폴더에 있다

- 아기 사진은 아예 인식을 못 한다

수동으로 수정하기 시작했다.

“이건 A가 아니라 B야.” 클릭.

“이건 같은 사람이야.” 병합.

“이건 사람이 아니라 동상이야.” 삭제.

AI 분류 수정하는 데만 3시간이 지났다.

중복 사진과의 전쟁

“저장 공간이 부족합니다.”

똑같은 사진이 여러 장 있었다. 연사로 찍은 것, 편집한 것, 백업한 것…

중복 제거 앱을 깔았다.

“중복 사진 1,247개 발견!”

하나씩 확인했다. “이건 진짜 같은 건가? 미묘하게 다른 것 같은데…”

버릴까 말까 고민하다가 결국 둘 다 남겼다. “혹시 모르니까.” 클라우드에 모든 걸 저장하던 습관이 사진에도 적용되고 있었다.

중복 제거 작업: 5시간.

실제로 지운 사진: 89장.

메타데이터 정리의 늪

“사진에 위치 정보가 없네?”

예전 폰으로 찍은 사진들은 GPS 태그가 없었다. 어디서 찍었는지 알 수 없었다.

“수동으로 넣어야겠다.”

Lightroom을 설치했다. 지도에서 위치를 클릭해서 사진에 태그.

“이건 강남역에서 찍은 거고… 이건 홍대? 아니 합정인가?”

정확한 위치가 기억 안 나는 사진이 태반이었다.

그래도 꾸역꾸역 했다. “나중에 ‘이 근처에서 찍은 사진’ 검색하면 편할 테니까.”

메타데이터 정리: 8시간.

그 후 위치로 검색해 본 적: 0번. 북마크를 완벽하게 정리하고도 쓰지 않았던 경험과 똑같았다.

“그래서 정리 끝났어?”

3주가 지났다.

친구가 물었다. “예전에 우리 같이 갔던 부산 사진 좀 보내줘.”

“어… 잠깐만.”

정리하다 만 폴더를 뒤졌다. 2019년 폴더? 아니 여행 폴더? 아니면 친구들 폴더?

세 군데 다 뒤졌다. 없다.

결국 카메라롤에서 스크롤해서 찾았다. 10분 걸렸다.

정리 전이랑 똑같았다.

정리만 하고 사진은 안 봤다

3주 동안 사진 정리에 쓴 시간: 약 30시간.

그 시간 동안 실제로 사진을 “감상”한 시간: 0분.

폴더는 예뻐졌다. 태그도 달았다. 중복도 어느 정도 제거했다.

근데 한 번도 “옛날 사진이나 볼까?” 하고 앨범을 열어본 적이 없었다.

사진을 정리하는 게 목적이 됐다. 추억을 보는 게 아니라. 독서 기록 앱에 책을 등록하는 게 독서가 되어버린 경험이 떠올랐다.

진짜 사진을 보는 사람들

부모님 폰에는 사진이 2만 장이 넘는다. 폴더? 그런 거 없다. 그냥 카메라롤.

근데 부모님은 자주 사진을 본다.

“이거 작년 추석 사진이야~” 하면서 스크롤.

“손주 돌잔치 사진 어디 있지?” 하면서 스크롤.

찾는 데 시간이 좀 걸려도, 찾으면서 다른 사진도 본다.

“어, 이때 이런 일도 있었네.” 웃으면서.

정리 안 된 앨범이 오히려 추억 여행이 됐다.

결국 깨달았다

완벽한 정리 시스템보다 중요한 건 실제로 사진을 보는 것이다.

12,847장을 완벽하게 분류해봤자, 안 보면 의미 없다.

“나중에 찾기 쉬우려고” 정리하는데, 정작 그 “나중에”는 안 온다. 메모만 하고 다시 보지 않았던 함정과 정확히 같은 패턴이다.

지금 내 사진 관리법:

– 특별한 날 사진만 앨범 하나에 몰아넣기

– 나머지는 그냥 카메라롤에 두기

– 가끔 생각나면 스크롤하면서 보기

이게 전부다.

30시간 들여서 만든 분류 시스템? 쓰는 일 없었다.

정리는 정리일 뿐

사진의 가치는 보는 데 있다. 정리하는 데 있지 않다.

완벽하게 분류된 앨범보다, 자주 꺼내보는 앨범이 낫다.

3주 동안 정리만 했던 시간에, 사진 300장은 봤을 수 있었다. 추억에 잠기고, 웃고, 감동받았을 수 있었다.

정리 시스템 만드는 데 시간 쓰지 말자. 그 시간에 사진 한 장이라도 더 보자.

완벽한 폴더 구조 없어도 추억은 추억이다.